浅利式 絵画診断事典

アサリシキ カイガシンダンジテン

構図・色彩・シンボル

浅利篤著/渡部英夫編著

子供が描いた絵から“心の声”を読み取る浅利式絵画診断法の集大成がついに完成! 構図、色彩、シンボルが読み取る“3本柱”——●9分割すると子供の情報が見えてくる●色彩を通して表れる子供の心の状態●シンボルの種類や形で仮定の問題がわかる。

主な内容

1章 浅利式絵画診断とは?

2章 構図―9分割法で病気の場所がわかる

3章 色彩―色は大切な無意識の言語

4章 シンボル――シンボルに秘められた意味とは……父母、自分

5章 「浅利式絵画診断法」―精神精神分析より科学的

6章 絵画診断Q&A―35のQ&A

送料サービス

※代引きのみの扱いとなります。

立ち読み

< /p>

「子供の心が分からない」「現代っ子は、何を考えているのか分からない」、最近、親御さんや教師、指導者の間でよく耳にすることばです。

このようなさまざまな問題を解決できる糸口が、子供たちが、何気なく描いた絵の中に表現されているとしたら……そんな素朴な願いをかなえるのが、浅利式絵画診断法です。この診断法は誰でも簡単に使う事ができます。この本では、あたらしい時代にふさわしい、色彩心理生理学を提案しています。

発見は50年前の事ですが、多くの人々に受け入れられるのには、ある程度の時間が必要でした。

この絵画診断法には、たくさんの問題解決の糸口があります。

人間には心と身体が存在しています。その心と身体の情報を、子供の絵の中から発見した当時は、マスコミ等でも取り上げられ話題となりました。しかし、反対も多く、色彩には意味をおかない心理学の方々、絵で子供の心を診断する事はいけないとする、絵を芸術の観点のみで指導する方々などから多くの批判を受けました。

のみならず、絵から身体の情報が分かる事が浅利氏の著書によって知れ渡ると、生理学の方々から批判の声も出てきました。

そんな中、海の向こうカナダから大脳生理学の権威モントリオール医科大学教授ウィルダー・ペンフィールド氏から1枚の激励の手紙が送られてきたことは、氏の励みとなりました。その当時の事が本著を読む事でご理解いただけるものと思います。

本書は事典でありながら、絵画診断が発見されたときの様子もご理解いただけるように構成いたしました。初心者から、心理生理を研究する方々まで、何度でも、必要な箇所を読み返しができるようになっております。

「編著者まえがき」より

子供が描いた絵から“心の声”を読み取る

構図、色彩、シンボルの“3本柱”で読み取る

- 9分割すると子供の情報が見えてくる

- 色彩を通して表れる子供の心の状態

- シンボルの種類や形で家庭の問題がわかる

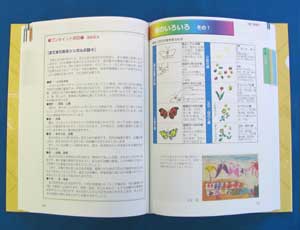

さまざまな色の意味(本書より)

|

|

||||||||||||||

それぞれの絵には重大な意味が込められています!

子供の描いた絵に信号が出る

- 兄弟ゲンカや子供の怒りが絵に表れる

- 体の苦痛や病気が絵に表れる

- 子供の愛情要求が絵に表れる

- 怪獣の絵に秘められたものとは?

- 葉っぱのない花の絵の意味は子供が絵の中に描いたキリンの意味は?

- 幽霊ばかり描くのは?

- ロボットの絵ばかり書くのは

- 迷路ばかり書くのは

- 火や火事の絵が多いわけは

- 子供が「予知絵」を描く

- 丸い顔が描けない子供の問題点とは?

——など沢山の具体的事例から学べます。

構図、カラー、シンボルで 心がわかる

基本ポイント1 構図 9分割すると子供の心が見えてくる

構図も大切な要因 無意識のうちに人体投射をする子供

さまざまな絵にあらわれる人体投射(本文より一例)

浅利先生は、お子さんたちが描いた絵の中に、紫色を使用した絵の部分が、2人の疾患部位と一致していることを発見しました。

というのも、子供たちは自分の体の状況を絵の中に表現していたからです。人体の異常を絵の中に投射しているのです。これを浅利式診断法では、「人体投射」と呼んでいます。

浅利式絵画診断法が画期的なのは、ある独自の手法を用いることで、子供たちの絵の中に「人体投射の原理」を世界で初めて実証したことです。

ある独自の方法とは、絵画面を9分割することによって子供の絵に共通して表れる人体投射のメカニズムを発見する方法。

つまり、絵の中に現れる「シンボル」「色彩」はもとより、絵全体の「構図」にも大切な情報や意味があることがわかったのです。

9分割法——顔面投射

画面を9分割することによってわかるのは、まず顔の情報です。

画面を9分割することによってわかるのは、まず顔の情報です。

要注意の色である紫色(ときに桃色が代用)が、どの位置に出現しているかによって、顔のなかの不調な部位を知る大きな手がかりが得られます。画面のなかではA段が頭、B段に鼻と耳が位置し、C段の中央に口が位置することになります。

なお顔の情報は、本人の顔をそのまま鏡に写した状態のように投影されます。

基本ポイント2 カラー 色彩で子供の心の状態を解明する

基本的な色の組み合わせの中に子供たちの心の秘密が隠されているのではないか?

浅利先生はそう考えて、色彩と子供たちの心の様子との関連について検証を進めた結果、色彩もまた、潜在意識が発する無意識の言語の一つであることを発見したのです。

そもそも、浅利先生が子供たちの色づかいに着目したのは、自分のお子さんの絵のなかの特定の部分が、「紫色」に塗られ、結果的にそれが子供の体のある部位の異常を指し示していたという奇妙な符号を発見したことに始まりました。

これを糸口にして、多くの子供の絵を検証してみると、紫という色には、子供の疾病や障害、あるいは死をも予感させるような心理的な要因が内在していることが、次々と判明したのです。その後紫色だけでなく、赤色、緑色、黒色・・・と検証していくと、それぞれの色にも、やはり特定の意味が隠されていたことが明らかになったのです。

| 白 | 警戒心、失敗感。内向的で慎重な幼児が使う。失敗したくない警戒心の強い子が好んで使う。孤独で寂しいのである | |

| 黒 | 恐怖心、母の抑圧。怒られたりすると大量に使う。輪郭を黒で描くのは躾が厳しいことを意味する。親に反抗的になる。 | |

| 赤 | 不満、非難、攻撃、健康、興奮、活動的。赤を強く乱暴に塗る子は暴れん坊。丁寧に使う子は健康で何事にも積極的である。母親を独占したい心のあらわれ。 | |

| 橙 | 愛情極度欠乏、痙攣発作気質。両親の愛情に不満を感じている。そのためにいろいろな不適応を起こす。 | |

| 黄 | 愛情要求、耳鼻疾患、変声。両親の愛情を求めて甘えん坊の子。物の形の中を黄で塗る子は耳鼻疾患に注意。父親の愛を独占したい心もこの色にあらわれる。 | |

| 黄土 | 劣等感。 | |

| 褐 | 欲求、食欲、物欲。愛情が極度に不足している。その代償として物や金をほしがる。ほしい物の形を褐色や焦茶色で描く。 | |

| 緑 | 虚弱、疲労、悲哀、偏食。疲労しやすい子である。虚弱、偏食、病後に使われる。何事もおとなしく、ゆっくりしている子が使う。 | |

| 黄緑 | 虚弱、気力なし。 | |

| 青 | 義務感、服従、従順、自制。従順で言うことをよく守りおとなしく、物事をよく理解する子である。 | |

| 紫 | 疾病傷害、後遺症(その心理的影響)。病気を意味する色である。画用紙のどこに使われたか、その位置や使い方で色々な病気やケガが分かる。 |

単色色彩の意味(色の心理的・生理的意味、本文より一例)

基本ポイント3 「シンボル」 子供の「心の声」を聞く

シンボルに秘められた子供の心

太陽、山、花など、子供たちの絵に登場するものは、そのほとんどが「父親」や「母親」、またはその「子供自身」を表していると考えていいでしょう。ことに父親や母親を表すシンボルが登場するケースが多くみられるのは、それだけ子供にとって両親の存在が大きいことを物語っています。

また、絵の中に現れるさまざまなシンボルは、子供自身の「心の声」であると同時に、これらのシンボルは父親や母親の姿そのものでもあるのです。ではさまざまなシンボルについてみてみましょう。

父親をあらわすシンボル(上)と

母親をあらわすシンボル(本文より一例)

シンボルで子供の心を読む

シンボルに秘められた意味

ここに描かれている山、太陽、川、木、花、家というシンボルには、それぞれ意味があります。

その意味とは、たとえば山の場合、富士山のようにとがった山なら父親をあらわし、連山や双子山のようなやわらかい山なら母親をあらわすということです。

ちなみに太陽も父親をあらわし、川は出費を、木は自分自身を、チューリップの花は母親をあらわします。家の場合は、三角屋根のとがった家なら父親を、台形屋根の平屋の家なら母親をあらわします。

以上の予備知識をもとに、それではパターンAの絵をながめてみてください。まず山から注目してみましょう。

*シンボル=山

パターンAの場合は2つの山が重なりあった双子山なので、ストレートに母親(母性)をあらわすと考えていいでしょう。

この絵を描いた子供は、とてもお母さんが好きで、家庭では母親の愛情をたくさん受けて育っていることが見てとれるわけです。

*シンボル=太陽

太陽は父親とか父性を象徴するシンボルです。太陽の位置をチェックすると、太陽は画面の右寄りに位置しているのがわかります。

画面中央よりも右側に位置しているか、左側に位置しているかで、同じ太陽の絵でも微妙に意味あいが変化してきます。その変化とは、外面性、内面性の違いです。

パターンAの絵は右側に太陽が位置しているので、父親の内面性をあらわしているのだと受け止めることができるわけです。よって子供の心の状態を述べると、子供が父親の内面を見つめている、気にしているという心の状態だということです。このことから、現実の生活では父親との交わりがほとんどない家庭であることも読みとれるわけです。

*シンボル=川

家にいまお金があるか、もしくはお金がない状態かということは、川の方向によって判断します。

太陽のケースと同じように、川が右に向かって流れている場合は内面性を、左に向かって流れている場合は外面性をあらわします。つまり右に向かって流れている場合は、家庭ではお金を内に蓄えている状態、すなわち経済的に余裕がある状態なので、子供心に、何か買ってほしいというおねだり願望があらわれるわけです。

*シンボル=木

樹木は本人をあらわします。スクスクと育ち、葉もしげっているような木のときは、子供のなかで知力や体力がスクスクと育っていると受け止めていいでしょう。

葉が豊かにしげっている木は、父親や母親から愛情を十分に受けているという証です。反対に、枝や葉がほとんどなく、枯れ木のような樹木が描かれているときは、父親や母親から愛情をかけてもらえていないことになります。

*シンボル=花(チューリップ)

チューリップは母親をあらわします。パターンAのチューリップは花も茎も葉もしっかりと描かれているのがわかります。花は顔、葉は手、茎は身体をあらわすのだと解釈してみてください。するとこの絵のチューリップは、すべてそろっているので、母親の愛情をほどよく受けているという判断ができるわけです。

パターンAの絵では、家は平屋の家が描かれています。四角や台形は母性をあらわす形なので、この絵のなかの家は、母親が切り盛りをしている家だと解釈していいでしょう。

もし三角形の家、三角屋根の家のように、先端がとがった家になると、それは父親をあらわし、その家では父親の威厳が支配しているという意味になります。

[以上のことによりこの絵を診断]

パターンAの絵を総合的に診断すると、この絵を描いた子供は母親の愛情を十分に受け、心身ともに健全に育っていると判断していいと思います。ただ父親の仕事が多忙で、あまり父親にかまってもらえない寂しさを感じています。

川の方向から判断して、父親不在で満たされない部分を、何かを買ってもらうことで満たそうとしているのかもしれません。子供らしい切ない願望といえるでしょう。

横になっている人

横になっている人

雷雲を伴う乱れた雲

雷雲を伴う乱れた雲