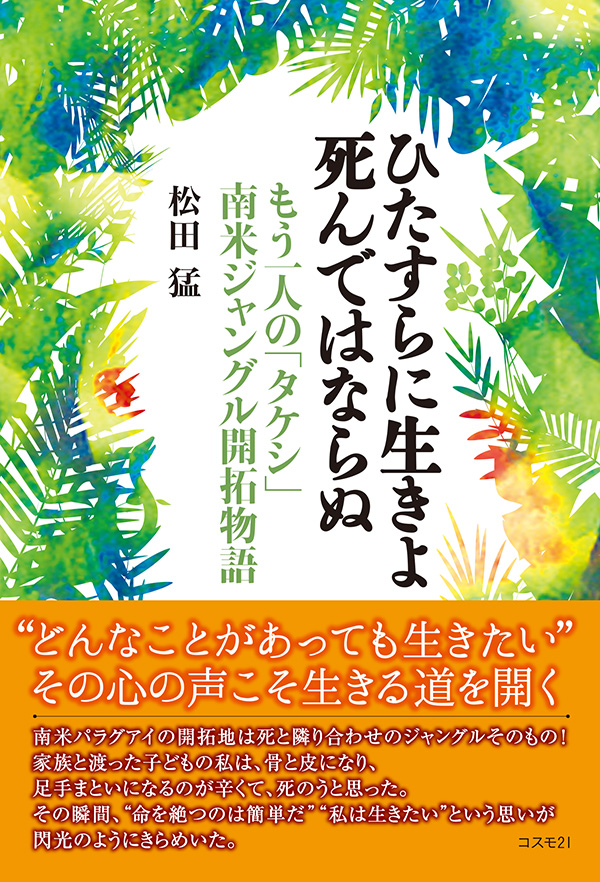

ひたすらに生きよ 死んではならぬ

ヒタスラニイキヨ シンデハナラヌ

もう一人の「タケシ」南米ジャングル開拓物語

松田 猛著

“どんなことがあっても生きたい”その心の声こそ生きる道を開く

1959年、12歳のときに、親に連れられて鹿児島から南米のパラグアイに移住、以来、筆舌に尽くしがたい苦労を背負って生き抜いてきた。国からも親族からも捨てられた“日本人ではない日本人”、移民の子として生きた半生を綴る中に、どんなに難しい現実に直面しても“生きていれば何とかなる”とのメッセージをにじませる。

立ち読み

はじめに

私は「移民の子」として70年近い人生を生きてきました。その始まりは1957年、12歳(小学校6年生)のときです。親に連れられて鹿児島から南米のパラグアイに移住したのです。それ以来、私は“日本人ではない日本人”として生きることを運命づけられました。

南国の楽園を夢見て行き着いた移住地は、日本で知らされていたものとはあまりにもかけ離れていました。私たち移民は原始時代そのままの熱帯ジャングルのど真ん中に放り出されたのです。家族6人が雨露をしのぐ家もなく、4本の木に結びつけたテントが最初のわが家でした。

持参した食糧が尽きても、いざとなればバナナなどの果実や根菜類をはじめ自然の食べ物がいっぱいで困ることはない、という日本での話はまったく嘘でした。自給自足どころではなく、到着したその日から、ジャングルの大木を伐採し、木の根を掘り起こし、畑にする作業が家族総出で始まりました。

手作業で大木1本を倒すことがどれほど大変なことか、日本で木1本倒したことのない私たち家族はあまりに厳しい現実に直面しました。上空にある木の枝に蔓が絡まっていて、下の幹を切っても周りの木に支えられて倒れません。火を付けても、日本の木のように油気がないので燃えにくく、地面を覆う雑草もそのまま残ります。

わずかの畑を開墾するにも、おそろしく手間がかかるのです。しかも、1日も早く畑に種を播いて作物を収穫しないと、わが家の食糧は底をついてしまいます。

食事は日に日に粗末になっていきます。米や豆を普通に炊いていたのがおかゆになり、それも水の量が増えて、ついには食べているのか、飲んでいるのかわからなくなるほどでした。何とか精をつけなければと、牛の油をお湯で溶き塩を混ぜた汁は、あまりにもひどい味です。それでも重労働に耐えるために飲み込むしかありません。

日本から持参した貴重なサバの缶詰を開けて、家族みんなで食べたことがあります。一人ひとり神妙な顔つきで小豆ほどのサバのかけらを舌に乗せ、噛むというより口に含みました。じわじわと口の中に味が広がると、忘れかけていた懐かしい味に疲れが吹き飛ぶようでした。

馬鹿みたいですが、あまりに名残惜しくて、きれいに食べ終わった後の空き缶にも味が染み込んでいるかもしれないと思い、その空き缶を鍋の水の中に入れて煮込んでは味のしない白湯を皆で分けて神妙に飲みました。

もともと虚弱体質だったうえに、子どもだった私の体には過酷すぎる労働が続き、栄養不足も加わったせいでしょう、ある日私は高熱で寝込んでしまいました。1週間経っても回復する様子がなく、床に伏せたままでした。それでも頭を冷やす以外に治療手段がないため、自分の体力と精神力で治すしかありません。

そのとき、病でもうろうとしている私の横に猟銃が置いてあったのです。そんなに苦しいなら、その猟銃で自殺してもいいという意味だとわかりました。

私の体が弱いため目障りにも寝てばかりいて、その分、体の丈夫な家族は私の代わりに厳しい日差しの中で働かなければならない。こんな私はいないほうがいい。そのほうが迷惑をかけないし、私も楽になれる。そう思った瞬間、

“命を絶つのは簡単だ”

“私にはまだやらなければいけないことがたくさんあるはずだ”

“このパラグアイの地に来た意味を見つけたい”

“私は生きたい”

という思いが閃光のようにきらめき、私の心を突き動かしたのです。私はそのとき、たしかに輝く光を見ていました。起き上がると、骨と皮になった私の体に活力が蘇るのをはっきりと感じました。

どんなことがあっても“生きたい”、その心の声を見失わないかぎり、人はどんなに厳しい現実の中に放り出されても生き抜くことができると確信できたのです。目の前にあるのは相変わらず鬱蒼としたジャングルだけですが、その彼方に私が独り立ちして生きる道が必ずあるという希望が湧きました。

日本で小学校までしか通っていなかった私は、ジャングルの外れにある屋根もない粗末な学校に通い始めました。子どもがジャングルの中をひとり歩いて通うのは危険すぎましたが、それでも学校で学びたいという気持ちが勝っていたのです。

しばらくして、ホセさんという原住民の好意でその家に住み込み、奉公しながら半日学校、半日仕事の生活をすることになりました。さらにその後、今度は街に出て日本人移民の家に住み込み、やはり奉公しながら学校に通わせてもらいました。

学校では現地の子どもたちからたびたび、どうして日本人なのにパラグアイに来たのかと聞かれました。現地では、日本が貧しいから、日本人は物の豊かなパラグアイまで働きに来ているのだと思われていたのです。

いや、そんなことはない、日本はパラグアイよりずっと発展していると答えたら、それなら日本に帰ったらどうだと言われてしまいます。私は、言いたいことをぐっと我慢して、日本という国は何も無い貧しい国だと認めてパラグアイに軍配をあげていました。そのほうが現地の人たちとうまく付き合えたからです。

パラグアイと習慣の違う日本人は「サルみたいだ」とか「牛みたいだ」と言われていました。日本人が疲れると道端などにしゃがみ込んで休憩する姿が、彼らの目にはサルに似ていると見えたようです。また、足の指先が二つに分かれている地下足袋が牛の爪と似ているように見えたようです。

「日本人は臭い」と言われることもありました。たしかに移民たちの多くは貧乏でボロ着をまとっていましたから致し方ないことです。私たち日本の移民たちは異国の地で1日も早く安定した生活基盤を築こうと昼夜を問わず必死に働きましたが、現地の人々の目にはまったく違って映っていたのです。

生まれてはじめて給料をもらったのは、トマト栽培農家に住み込みで働いたときです。さらに父の助言で就職した日本海外移住振興株式会社では、一般の平均給料の2倍をもらいました。それまで奉公しながら諦めずに学校に通い勉強してきたスペイン語の能力が役立ったのです。

パラグアイで最後に勤めたのが新たに開設された領事館です。このときは、パラグアイでの開拓に絶望した移民たちが隣国のアルゼンチンに出国(転住)する手続きをしながら、日本からの移民たちが置かれた厳しい現実を嫌というほど目撃しました。広大な農地を開拓し、大規模農家として成功することを夢見てやってきた移民たちのほとんどは、日本からもパラグアイからも見捨てれたような運命を辿っていたのです。

私の父もついにパラグアイでの夢に破れ、一家でアルゼンチンに引っ越すことになりました。もちろん、私も領事館を辞めてアルゼンチンに向かいました。領事から残るようにと勧められましたが、家族を放っておくことはできませんでした。

アルゼンチンでは心機一転、家族でカーネーションの栽培に挑戦したり、クリーニング屋を営んだりしました。しかし、わが家の不動のリーダーであった父を失い、残された家族はそれぞれの道を歩むことになりました。母と妹と弟、2人の兄はアルゼンチンに残り、私は長兄を頼ってブラジルに渡ったのです。

パラグアイやアルゼンチンとは文化も言葉も違うブラジルで、また一からのスタートです。しかし、子どものころから常に逆境の中で生きてきた私には、とにかく生きていればいい、ゼロからでも積み重ねていけば、必ず道は開かれるという確信がありました。

ブラジルでは東京の23区のいくつかが入るほど広い大農園で作業員を管理する仕事が見つかりました。この農園の農場主は日本からの移民で、同じ日本人である私を信用し管理の仕事を任せてくれたのです。

ところが、私はアルゼンチンから観光ビザでブラジルに入国したため、すでに有効期限が切れて不法滞在になっていたのです。そこで農場主は、私を日本に一時帰国させブラジルの駐日大使館で労働ビザを取らせようと考え、すぐに日本まで往復する飛行機チケットを取得してくれました。10日間の日程で行って来ることになりました。

12歳のときに日本を離れた私が21年ぶりに突然、日本に帰国することになったのです。羽田空港に到着した私が久しぶりに目撃した日本の姿は、まさしく異国でした。街を歩く人の服装は21年前とまったく違っていましたし、ひどく日焼けした私の容姿はすでに日本人離れしていました。

帰国後、駐日ブラジル大使館に行きましたが、パスポート以外、私が日本人であることを証明する書類はどこにもありません。それらを揃えるには、とても数日では足りません。そのままではブラジルに戻っても仕方ないと思い、日本に残ることにして、その旨を手紙でブラジルの農場主に知らせました。

それ以来、ずっと日本で過ごしてきましたが、すでに70歳になった私の心にいつも重くのしかかっていることがあります。私たち移民は日本から見捨てられ、忘れられたままだということです。

戦後の経済復興が進み、日本が豊かになっていく一方で、パラグアイでは貧乏な日本から見捨てられた存在のように扱われました。そして21年ぶりに帰ってきた日本では、変な日本語を話す、容姿も習性も日本離れした“日本人ではない日本人”として生きてきました。

それでも私は、遅ればせながら日本の経済繁栄の恩恵を受けて会社に勤め、家族を持ち、家を購入して人並みの生活をするまでになりました。成長した息子はパラグアイに渡り、日本との架け橋になろうと頑張っています。

移民の子である私も幸せになれたと感謝しながら過ごしていますが、ふと気づくと、豊かなはずの日本において、自殺者が年間3万人以上という状況が続いています。私がパラグアイで体験したジャングル生活と比べれば、これほど恵まれた環境にいながら、なぜ絶望したり、自ら命を絶とうとしたりするのだろうか。豊かさが逆に、日本人から生きる力を奪っているのだろうか。

先進国である日本で育ちながら、自分に誇りがある、将来に希望がある、生活に充実感があると答える若者の割合は、他の先進国諸国と比べてきわめて低いと内閣府は報告しています(平成25年度の調査)。若者たちの心に何が起こっているのでしょうか。

豊かになると、私たち人間は、あれがない、これが足りないという思いにとらわれやすくなります。しかし、生きていくためにいちばん必要なのは、“何としても生きたい”という思いを強く持ち、目の前の現実に立ち向かっていく力です。その力さえあれば、どんなに難しい現実が目の前にあっても、必ず前に向かって生きていくことができるからです。

戦後の混乱期に移民としての人生を歩んだ人たちは、そのほとんどが筆舌に尽くしがたい苦労を背負って生きてきました。しかも、国からも親族からも捨てられたという思いを抱きながら、移住の地でこの世を去っていった人たちも数多くいます。

自分で選んだ道だから仕方ないと言われればそれまでですが、将来への可能性にかけて、日本でのすべてを投げうって挑戦したがゆえに流した汗と涙は計り知れません。それでも彼らは、何もしない人生より挑戦者として生きる道を選んだのです。

そんな移民の子として私が生きた半生を語ることで、どんなにむずかしい現実に直面しても“生きていれば何とかなる”ことを感じ取っていただきたい。その願いから筆を執ることにしました。本書は私たち移民の歴史の記録でもありますが、私のこのメッセージが皆さまの心に届くことを願ってやみません。

目 次

もくじ◎ひたすらに生きよ 死んではならぬ

はじめに

1章 “日本人ではない日本人”として生きる

日本人はジャングルを破壊しただけ?

移民のほとんどは行方もわからない

余裕のない生活は人を疑い深くする

日本人ではない私の行動

私たち日本人に今いちばん必要な力

父は鹿児島の男

いつも空腹を抱えての生活

父は弱音を吐かない

他の兄弟より可愛がられた

無ければ無いなりに工夫

移民の募集

アメリカはバナナがあふれる所?

役所の説明でいっそう新天地に引き寄せられる

長兄が単身ブラジルへ移民

2章 夢に見た楽園の本当の姿

父の逸る思いに火を付けたパラグアイ移住の誘い

「大丈夫ですよ」の言葉に背中を押されて決断

「たけしくんはいいなぁ〜」

二人の兄たちと神戸で合流

いよいよ南米に向かって出航

船内は新鮮な体験でいっぱい

移民がかかえるさまざまな事情

いよいよ私たちの楽園が近づいてきたのだが……

「人間が住むような場所ではない」

オンボロ川船、エンジンむき出しのトラックに運ばれて

夢に見た楽園とはあまりにかけ離れた現実

3章 蛇まで食べたジャングル生活

恐ろしいジャングル生活が始まる

「ここに来た目的はなんだ!」

命がけの伐採作業

家族に許された時間は確実に減っていく

寝る時間を削って仕事を急いだ

家作りは試行錯誤の連続

底なし沼の発見で水田作りが可能に

木の根っことの格闘

購入した食糧が底をつく

ジャングルにある物は何でも食べた

「大自然の生活は最高ですよ」とはかけ離れた日常生活

自給自足にさえほど遠い

父の体調に異変が起こる

あまり苦しいなら自殺してもいい?

4章 ジャングルの家族を離れて独り立ち

ジャングルの原住民と交流

家畜の命を代償に食糧を得る

勉強がしたい

半日学校、半日家の手伝いの毎日

奇跡のような1日

新しい体験の連続

「ファンシート」が私の名前になる

はじめての留守番で大事件が

内山田家での奉公

街の人々は人懐っこくて陽気

日本は何も無い貧しい国?

日本人は「サル」みたいだ、「牛」みたいだ

阿部家でトマト作りの日々

ロシア人集落でのトマト売り

はじめて給料をもらって働く

難関を突破し会社職員として採用される

ようやく設立された農協は機能せず

会社勤めがはじまる

5章 楽園の夢破れアルゼンチンへ

再び日本から大量の移民がやって来る

くり返される「現地視察団」という名の観光旅行

領事館で目撃した激増する移民たちの転住

コラム 移民政策中止の葛藤――武知邦夫先生の回想

我が家も転住の運命に従うことに

アルゼンチンでの生活がはじまる

家族そろって花の栽培に挑戦

温度管理のため家族で寝ずの番

永住権取得のために何度も役所に通う

父が不治の病に倒れる

6章 突然訪れた21年ぶりの帰国

父を失った家族はまたばらばらに

アルゼンチンでの最後の仕事はクリーニング業

大農園で作業員を管理する仕事に就く

日本へ一時帰国することに

21年ぶりに日本に帰国

二度、三度と仕事が変わる

ようやく仕事が安定し、家族にも恵まれる

生きているかぎり喜びを求めて

おわりに