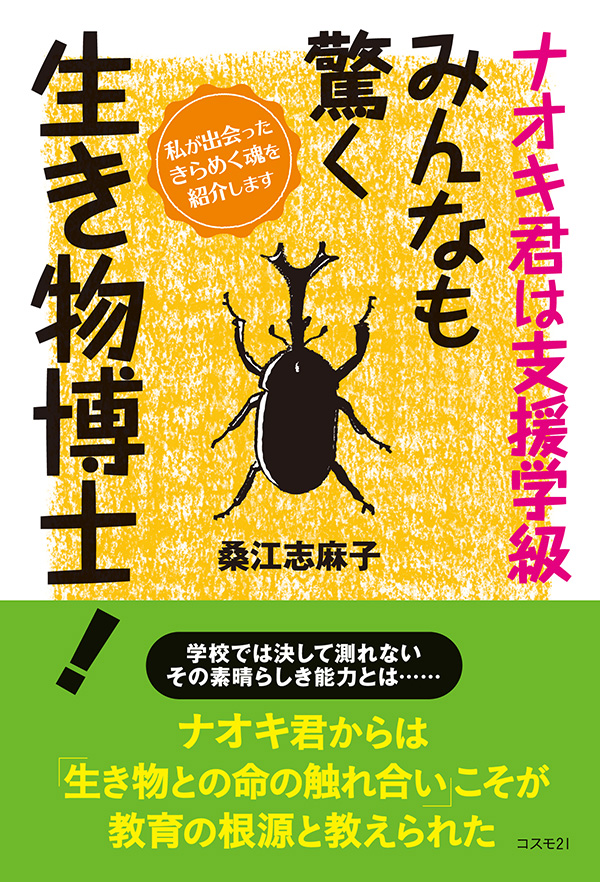

ナオキ君は支援学級 みんなも驚く生き物博士!

ナオキクンハシエンガッキュウ ミンナモオドロクイキモノハカセ!

私が出会ったきらめく魂を紹介します

桑江志麻子著

学校では決して測れないその素晴らしき能力とは……

著者が主宰する教育支援塾に通うナオキ君。知的に軽い遅れがあったが、生き物とのかかわりの中で突出した才能を芽吹かせ伸ばしてく……。ナオキ君との十年のかかわりを通じて著者は、画一的な現在の学校教育の物差しでは測れない、人間として豊かな感情と知性を生み出す教育の根源とは何かを教えられる。

- 価格

- 1430円(本体1300円)

- 判型

- 四六判

- 頁数

- 160 頁

- 発行日

- 2013.10.28

- ISBN

- 978-4-87795-272-3

立ち読み

まえがき ナオキ君との十年間のかかわりで教育の根源を知る

私は大学で心理学を学び、卒業後は演劇や知能教育などを学んできました。

これまでに、保育園、児童養護施設、心理療法の職場を経て、現在は『教育支援塾 桑の木』を主宰し、また、保育士、幼稚園教諭を養成する学校で学生の教育にも携わっております。

『教育支援塾 桑の木』は、現在は少人数で一般の中学生の学習指導も行っておりますが、もともとは何らかの問題を抱えた子供を個別でみておりました。様々な子供達とかかわってきましたが、一見、問題のある子供でもすばらしい特性があり、それにふれるたびに私は、いたく感動してまいりました。

小学校の頃、無気力であった子供や不登校であった子供、また軽度の発達障がいのある子供など様々ですが、その子供達とのかかわりは長期に渡り、その成長に寄り添わせて頂いていることは、私の幸せであります。

その中の一人が、本書で紹介する呉屋ナオキ君です。

彼は生まれつき心臓に疾患があり、生後すぐと五歳の時、都合二回も手術を行っています。

また、知的に軽い遅れがあることから親御さんは早期の教育の必要を感じ、私がナオキ君とかかわることになったのです。彼が五歳の時でした。現在、彼は高校一年生になりましたので、今まで十年間、私はナオキ君とかかわってきたことになります。

ナオキ君は“生き物が大好き”で、これまでに五十以上の生き物を飼ってきており、その生態を非常によく知っています。

これまでの彼の日常は、常に生き物と共にあり、豊富な体験に裏うちされた生き物の知識は、たびたび私を驚かせ感動させてくれました。

しかし、そんな彼の体験や、知識や生き物に対する細やかな情操は、学校の試験で反映されるものでもなく、もちろん受験の試験科目でもありません。

学校には学校の教育内容が規定されており、それに対しての評価があります。

けれどもそれが、子供の能力の全てを測ったものではありません。学校の試験では測ることのできない子供の側面もあるのです。

子供は平面ではなく多面的です。プラスチックのような直線のものさしが、平面は測れても多面体や曲面は測れないのと同じように、子供の能力も今の一面しか見ない学校教育では測れないのです。

前述したように私は十年という長い歳月、ナオキ君にかかわってきました。そのかかわりの中で、学校の試験では測ることのできない彼のすばらしい特性を捉えてきました。

この本では、私から見たナオキ君と生き物とのかかわりと、ナオキ君自身からの生き物とのかかわりを紹介しています。ナオキ君には、これまで飼ってきた生き物のエピソードを書いてもらいました。このエピソードは、私に二つの驚きと発見をもたらしました。

一つは、私がこれまで思っていた以上に、ナオキ君が生き物の生態を奥深く知っていたというナオキ君に対する驚きと、新たな発見です。もう一つは、ナオキ君の生き物の生態についての知識を通して、私自身が生き物について初めて知る驚きと発見です。

過去においては受験地獄という言葉まで生まれ、学力競争、試験制度で構築された日本の教育でしたが、現在学力低下が国を挙げての問題となっています。

それとは対照的に、学力世界最高を誇るフィンランドは、日本の小学校、中学校に相当する学年までは、競争するような試験はないというのです。学ぶのは自分自身であり、他者との比較ではないという観念が教育の中でしっかりと確立しているのです。

学力向上というのは、画一的なものではなく、一人ひとりの子供をそれぞれの個性と能力を基盤としながら、学びによって一歩、一歩、自己実現へ向かわしめることが求められるのではないでしょうか。

ナオキ君の生き物に関する知識は、学校で教えられたものではありません。

日々の生活においての自然体験、生き物の命との触れ合いが基盤となって得られたものです。

彼の生き物に対する学びは、単に「暗記する」「覚える」といったものではなく、様々な感情を呼び起こし、思考し行動し創造するといった発展性のあるものとなっているのです。

それは、まさに、自然が自ら繁茂繁栄していく如き姿なのです。

私はナオキ君との十年のかかわりの中で、彼の自然体験、生き物との命の触れ合いは、彼にとって生きる命そのものであり、人間としての豊かな感情と知性を生み出す教育の根源であることを教えられたのです。

そのことを、本書を通して、一人でも多くの方にわかっていただければ著者として幸いです。

目 次

もくじ・・・ナオキ君は支援学級 みんなも驚く生き物博士!

まえがき ナオキ君との十年間のかかわりで教育の根源を知る

1 奇跡的で神秘的な私達の生命の誕生

奇跡的な生命の誕生――人間

生まれてすぐに心臓の病に

特別支援学級に通う

沖縄高等特別支援学校・分教室に進学を希望

難関だった高校入試に見事に合格

2 ナオキ君の幼児期から小学生までの回想

生き物が大好きというナオキ君の「個性の芽」をいかに育むか

生き物への興味とそれを弔う優しさ

恐竜に対する驚くべき探究心

クワガタの生態に関心を持つ

彼が忘れられなかった林へのピクニック

汚してもいい草の家に住みたい

図書館から借りる本はいつも生き物の本

小学二年生でクモの足が八本ということを知っていた

カブトムシの飼い方を夏休みの自由研究に

テレビのクイズ番組でカブトムシの問題にほとんど正解

カブトムシに“鳴き声”があった!

「生き物が住みやすい環境」ビオトープを作る

3 私との会話から生まれた驚きのナオキ君レポート

テーマを決めて書いた「ナオキ君のレポート」

―僕のペット―

―これまでに飼ったことのある生き物―

〈ピラニアを飼う〉

〈フトアゴヒゲトカゲを飼う〉

〈ボールパイソン(ヘビ)を飼う〉

〈クモを捕まえて〉

〈ヘラクレスオオカブト〉

4 「彼のレポート」からわかるナオキ君の知られざる能力

二、三分で書きあげた「生き物リスト」

幼児期にすでに現れていた生き物への興味

海中の生き物を見つける鋭い目

家族同様に愛したフトアゴヒゲトカゲ

フトアゴヒゲトカゲで知識から観察、予測、実験……

体験を通してボールパイソンの新知識を得る

中学生になるとオオカブトの飼育は科学的探究へと発展

蛹から成虫になる日を正確にあてる

失敗体験を通して実験方法の間違いを知る

日本のカブトムシとヘラクレスオオカブトでは成長日程が違っていた

成虫の羽の色は赤から黒に変化する!

クモとバッタを一緒にケージに入れて……

鋭い観察力でクモの正しい生態も知っていた

ナオキ君の中の埋もれている宝物をいかに引き出すか

5 学校では得られない本物の学力を身につけるには

学校で教えない漢字が書ける漢字力

驚くべきナオキ君の地理力

強い関心と反復が記憶を定着させる

意味記憶とエピソード記憶

生き物で豊かな学力を身につけたナオキ君

心が動くことで定着した知識に

ナオキ君の将来の夢とは?

学力世界一を誇るフィンランドの教育

定期テストだけでは真の学力は育たない

テストの得点のみを求めることが学力の形骸化に

体験から得た知識には発展性がある

学校の試験での学力は子供の全能力ではない

生活の中での子供の言動から個性の芽を探る

子供の個性を見い出すことが教育の本質

6 教育の根幹は「命」を感じる自然にあった!

生き物離れの現代の子供達

太古の昔からあった自然との触れ合いを現代に

高度経済成長が子供達にもたらしたもの

ライオンなんか恐くない――小二の男子

ナオキ君の個性を大切に育んできた御両親

自然体験がもたらす実感が生きる喜びに

「生きた命」を感じる感性が知性を呼び起こす

教育の根幹は命の不思議を感得すること

母の祈りを越えて

あとがき