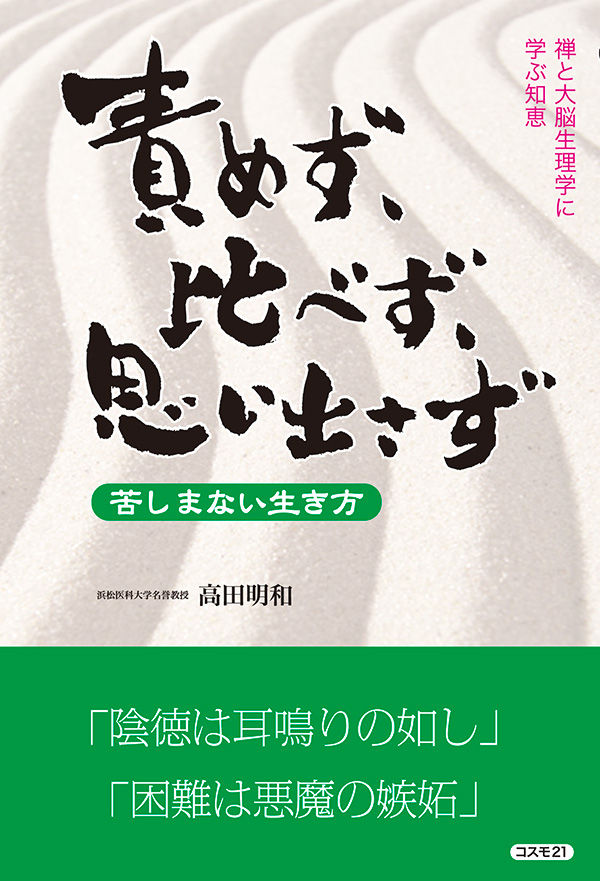

責めず、比べず、思い出さず

セメズ、クラベズ、オモイダサズ

苦しまない生き方 禅と大脳生理学に学ぶ知恵

高田明和著

薬で心の不安は治せない

この苦しみに満ちている世界、人生において、心が楽になり、生を充実させるための具体的な実践方法を示している。不安、心配、意欲の減退、自責などの感情は薬では治せず、自分の心で治すしかない。本書で示す「心のもち方」「言葉」「呼吸」「坐禅」「写経、読経」の中から、どれか一つを実践すれば、晴ればれとした人生に。

立ち読み

プロローグ 晴ればれとした人生を手に入れるために

誰もが心に傷を負っている現代社会

現代のように過度の競争を強いられる社会では、人の価値は勝ち負けで評価されがちになります。結果、優れている人だけをよしとする傾向になってしまいます。

そんな競争社会では心の優しい人や人に迷惑をかけたくないと思う人は大変に生きづらく、心に傷を負ってしまいます。そうなると、自分は社会にとって必要でない人間かと思い、生きていくことに不安と恐れを抱いてしまうのです。

その結果、引きこもりになったり、うつになったりするのが、昨今の現状で、いろいろな煩悩にもさいなまれてしまいます。

私は、よく講演を依頼され、会場に来られた人たちとお話をする機会がありますが、社会的に成功している人たちでも、多くの苦しみを抱えている場合が多く、いちばん心が安らぐはずの家庭でもさまざまな問題で悩んでいます。

子どもが家に近寄らない、まったく価値観が違う親を尊敬していない、子ども同士の仲が悪いなどという例は枚挙にいとまがありません。

このような現状を考えると、今のこの社会に生きる人たちはみな、煩悩や孤独感にあえぎ、心の平静や平穏を求めているのです。とくに、東日本大震災によって、どれだけ多くの人が苦しんでいることでしょうか。

仕事や家庭や病気などの問題で直接的な悩みがない人でも、ぼんやりとした不安をもつ人も多く、また、大きな悩みがなくても、人生の生きがいややりがいを求めている人も多数おられます。

こんな時代こそ、本書で述べる「前向きな心のもち方」「プラスの言葉遣い」「呼吸を変えるだけで平安に」「坐禅で無の境地に」「写経・読経で人生を生きいきと」という五つを実践することをおすすめします。

これらのどれか一つを実行すれば、晴ればれとした心になり、苦しみ悩んでいる人たちも、本来もっている輝かしい心と充実した生活を取り戻すことができるでしょう。

とくに、本書で紹介する禅の世界で脈々と続く坐禅や呼吸法、写経や読経が有効でしょう。また、ふだん使っている悲観的な言葉を、プラスの言葉に変えることも大切です。

あの朝青龍もうつ病に

私はかつてうつ病にかかった時期がありました。薬を服用したのですが、睡眠薬と抗うつ剤を止めるときに離脱症状に苦しみました。それは薬を止めるときに感じる、えたいの知れない不安です。

さみしいような、怖いような、自分がだめなような、口では説明できない感情に襲われたのです。

それと似たような話ですが、元横綱の朝青龍がうつ状態になったとき、病状が悪くなり、車で部屋から病院に行った折に「怖い、怖い」を連発していました。あの大横綱で筋骨隆々、向かうところ敵なしの朝青龍が何を恐れているのかと疑問に思いました。

今では彼が離脱症状に苦しんでいたのだと確信しています。

このようなときには、いちばん親身になってくれる家族でも当人の気持ち、不安を助けられないということを痛感します。つまり、自分の気持ち、自分の感情は自分以外に変えられる人はいないのです。

薬でも心の不安はなくせない

このような不安、孤独、無気力にとらわれたとき、私たちは医学の力で何とかならないかと思います。精神科の医師に相談して何とかしてもらおうと思う人もいるでしょう。

医師は不眠に苦しむ人には睡眠薬を、不安に悩む人には抗不安薬を、そしてやる気がない、自分はだめだと思って苦しむ人には抗うつ剤を与えます。

もし、薬の力で、副作用もなく安眠でき、不安がなくなり、うつ状態から脱却できれば、こんなによいことはありません。本書で紹介する五つの方法は不要でしょう。しかし、脳に働く薬には副作用もあり、さらに依存性、先ほどふれた離脱症状というものがあります。

睡眠薬は次第に効かなくなり、容量を増やすか、別の作用がある睡眠薬を追加することになります。抗不安薬、抗うつ剤は頭がぼんやりする、疲れやすい、記憶が衰えるなど、いろいろな問題が起こってきます。

脳科学で負の感情をみてみると

このように不安、心配、意欲の減退、自責(自分を責めること)などの感情は薬では治せません。自分の心で治すしかないのです。薬などがない時代にはみなが自分の力でこれらを克服して生きてきたのです。そのための心構えを作ることが必要なのです。

私は長年、研究者の立場から心の問題を科学的に調べてきました。

脳科学で脳を調べると、不安があった場合、脳の辺縁系の扁桃、帯状回という部分が激しく活動します。とくに、過去のことで悩み、未来を心配するというような考えすぎにおちいると、不安の中枢が強く刺激されます。

逆に、考えることを減らす、悪い過去を思い出さないようにするということを続けると、不安の中枢の活動は減退してくることがわかってきました。そのような心理的な治療を受けると、不安を抱える患者さんは「とても楽になった」というのです。ですから、脳科学の観点からも心を平静にすることは、非常に大きな意味があるのです。

楽しく幸せに生きる究極の方法

私は禅による心の統一法に関心があり、長い間、坐禅や呼吸法などを実践しています。そのおかげで自分の人生の“山や谷”を乗り越えてこれたのです。自分自身がもし、禅を知らなかったら今日の自分はないと思っています。

禅のもっとも大切な教えは「不思善、不思悪」です。つまり、よいことも悪いことも考えないということです。

人生においては大きい問題ほど考えても解決できず、むしろ考えることで心が苦しく、不安になるだけです。死、人生の意味、幸福、生きがいなどは考えても結論の出ない問題です。むしろ考えないことによって心の平静や幸福感が保てるのです。

しかし、考えないということは決して楽にできることではありません。生まれてからずっと考えろ、覚えろという教育を受けてきて、今になって考えないようにせよといわれても、なかなかできるものではありません。

こんなことを考えても仕方がないと思いながら考えてしまうのが私たちです。人を恨むな、人と比べるなといわれても恨んでしまい比べてしまいます。しかし、なにも私たち現代人だけが悩んでいたわけではなく、おそらく人類が意識をもってからずっとこの問題を抱えてきたことと思います。

この問題を解決するには、本書のタイトルである「責めず、比べず、思い出さず」ということが重要なポイントになるのです。

さて、「こんなことは考えても仕方がない」と思いながらも考え、苦しんできたのが私たちの先祖であったのですが、仏教の開祖である釈尊(お釈迦様)はこの悩みの根源に目を向けました。そして、生きる上でもっとも重要な法則を見つけられたのです。

それは四聖諦と呼ばれる教えです。

その第一は苦諦といわれ、この世に生きることは苦だと思いなさいという教えなのです。

しかし、苦しいというだけでは救いがありません。四聖諦の第二は集諦といい、その苦の原因は人間の執着にあるという教えです。

第三は滅諦で、どのようにしてこの悩みや苦しみを滅っすることができるかという教えです。

第四は道諦といいます。道諦はその苦しみを軽減するための日々の行い、努力の方法を述べています。つまり修行です。

釈尊はこれら四つのことの理解と実行以外に、苦しみを逃れる方法はないことを体得され、実践され、教えられたのです。

生まれたままの自分に戻る方法

本書は、この苦しみに満ちている世界、人生において、心が楽になり、生を充実させるにはこうしたらよい、という実践の方法を具体的に示すものです。これなしに、勝手に本能のまま、欲望のままに生きていれば、必ず苦しむのです。

一見、思いのままに気楽に生きているような人も本心では苦しみ悩んでいるのです。それが人生というもので、これには例外はないのだということを釈尊は教えられました。つまり、大切なのは心を正す努力です。心をどのように正すかというと、心を苦しめないように正すのです。

私たちは幼いころには不眠などはありませんでした。また食欲不振などもなく、何でも食べられました。面白いことがあるとそれをやりたがり、楽しさや幸福感で一杯になったものです。実はこれが私たちの本質なのです。

江戸前期の臨済宗の高僧、盤珪禅師は、生まれたままの心を「不生の仏心」と名づけ、これを維持することがもっとも大事だと言われました。

しかし、私たちはその教えとは逆に、さまざまな社会通念、常識などにより、本来の自分と別な人間になってしまったのです。

生まれたままの自分に帰りましょう。現実の生活で苦しむだけというのでは、生きている意味がありません。夜眠れ、朝楽しく起きられ、食べ物もおいしく、ちょっとしたことにも喜びを感ずる本来の心に戻ることです。

本来自分のもっている心に戻れるように、本書の内容を少しでも実践していただきたいと思っています。

本書でおすすめする方法は、悟りをひらくなどという格式ばったものではありません。章を追うごとに「心のもち方」「言葉」「呼吸」「坐禅」「写経、読経」と紹介していますが、まずはすべてを行う必要はありません。自分のやりやすいものを選んで実践してください。

もちろん同時並行して複数の方法をされても結構です。次第に心が落ち着き、日常生活が前向きになる実感を得られると確信します。

そうなれば、「責めず、比べず、思い出さない」で苦しまない幸せな生き方が可能になるのです。

読者のみなさんの現在の心が、多大なる苦しみや悩みから解き放たれ、幸福感に満たされる方法、しかも誰にでもできる簡単な方法を提案しましょう。

目 次

もくじ●責めず、比べず、思い出さず

プロローグ 晴ればれとした人生を手に入れるために

誰もが心に傷を負っている現代社会/あの朝青龍もうつ病に/薬でも心の不安はなくせない/脳科学で負の感情をみてみると/楽しく幸せに生きる究極の方法/生まれたままの自分に戻る方法

一 章 前向きな「心」で明るく生きる

「心のあり方」を理解することでうつ病を克服

心の本質を伝える逸話――心を失うと本当の自分ではなくなる

西洋にも「心を信ずればすべてを変えることができる」という教訓が

釈尊の教え「妄想、執着の心が清らかな心の邪魔をしている」

禅問答で心の本質を理解する

考えない、思い出さないことが大切

多くの人が心の問題で悩んでいる

宇宙の三大原理①諸行無常――「今」しかない、あるのは「今」ばかり

苦しみのもとは「過去の反省」と「未来の心配」

原理②諸法無我――人生は因縁によって左右される

心が楽になることが幸運

原理③涅槃寂静――私たちの心は罪もなく清らかなもの

釈尊の貴重な教え「四聖諦」

苦諦 人は「生老病死」の苦しみから逃れられない

集諦とは苦しみの原因のこと

滅諦とは「考えない、思い出さない」こと

日常生活での努力目標である道諦には、八つの方法が

二 章 幸せになれる「プラスの言葉遣い」

いろいろな脳の働き

ミラー細胞の不思議

ミラー細胞の活動で意識が変わる

脳科学で解明された言葉と脳の関係

なぜ、よい言葉が必要なのか

責めず、比べず、思い出さず/困ったことは起こらない/すべてはよくなる/嫌な過去は思い出さない、考えない/困難は悪魔の嫉妬/念を継がない/陰徳は耳鳴りのごとし/一寸の線香 一寸の仏

三 章 呼吸を変えるだけで心の平安と健康が得られる

呼吸を変えると癒され苦しまないで生きられる

自分の意志ではどうにもならない自律神経

呼吸だけが自分の意志で変えられる

呼吸はあなたの「気」を鍛える

気を極めた山岡鉄舟の話

呼吸はできるだけ長くすることが大切

呼吸法の実践、まずは瞑想から

悩みや苦しみを減らすヴィパッサナーの瞑想法

考えることが煩悩になる

禅の呼吸法も「考えない」工夫

この呼吸法で「無」の境地に

四 章 坐禅で「無の境地」になり本来の能力に目覚める

坐禅の目的は「考えない」こと

ものすごい坐禅の威力

坐禅で本来の能力が全開する

実践!! 坐禅

座布団を活用した結跏趺坐を

調息 呼吸はできるだけゆっくりと

調心 「思い出さない」が坐禅の心のあり方

日常でも坐禅の心構えで生きれば幸せに

五 章 写経、読経で人生を生きいきと

お経は「心の雲」を取り去るもの

もっとも短いお経、般若心経とは

般若心経が本物の幸福感を教えてくれる

仏教、釈尊が教える死生観

写経・読経のポイント

般若心経の全文とその意味するところとは

非常に情緒的な観音経の教え

観音経で「七つの難」から逃れる

観音経、これだけ写し唱えれば安泰

エピローグに代えて――「苦しまないため」の功徳のすすめ