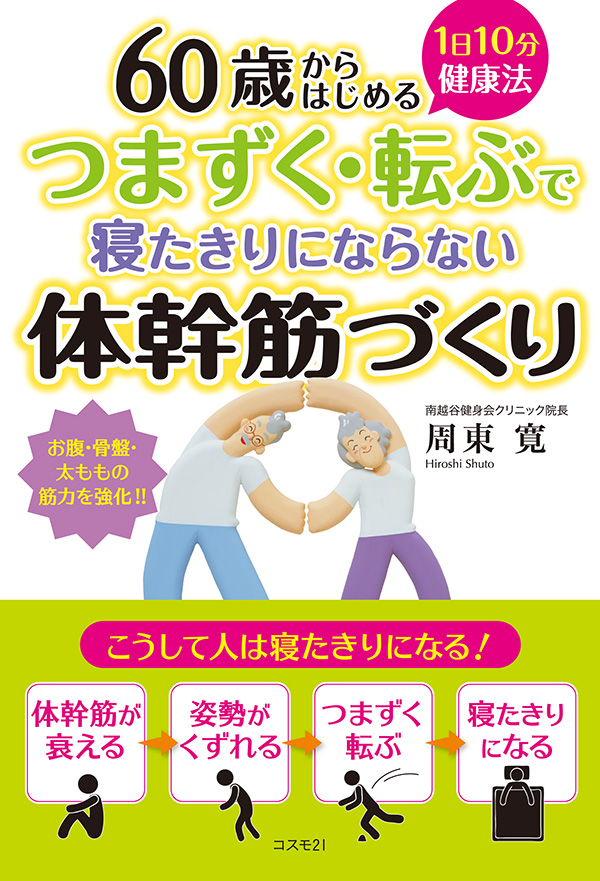

つまずく・転ぶで寝たきりにならない体幹筋づくり

ツマズク・コロブデネタキリニナラナイタイカンキンヅクリ

1日10分健康法 お腹・骨盤・太ももの筋力を強化!!

周東 寛著

こうして人は寝たきりになる!

体の衰えが進んで、つまずいたり、転んだりすると、そのまま寝たきりになるリスクが高くなる。高齢化による「つまずく、転ぶ」対策として、1日10分で簡単にできる体幹筋づくりのための体操をイラスト解説入りで紹介。「こんな体操でいいの」と思われるくらい簡単にできるものばかり。ぜひ毎日の生活に取り入れてみてください。

- 価格

- 1430円(本体1300円)

- 判型

- 四六判

- 頁数

- 168 頁

- 発行日

- 2013.12.25

- ISBN

- 978-4-87795-277-8

立ち読み

はじめに

年を取ったからとあきらめてしまうと体の劣えは加速

まさかと思うようなところでつまずいたり、転んだりすると、年を取ったなと感じさせられるものです。筋力や骨力、平衡感覚などの衰えが進んでいるからですが、仕方ないとあきらめていませんか。

そうなると、ついつい運動量が減少し、行動範囲も狭くなってしまいます。さらに体の衰えが進んで、つまずいたり、転んだりしやすくなり、そのまま寝たきりになるリスクも高くなります。

高齢者の転倒のいちばんの原因は“すり足”です。足が上がらず、床や地面をするように歩くため、以前はまったく気にしなかったような段差に足を引っかけてつまずいてしまうのです。

体幹筋の衰え、姿勢の崩れがつまずく、転ぶを招く

歩くときの動作を想像してみてください。左右の足を交互に前後させて移動しますが、このとき、両足が同時に地面に着いているわけではありません。右足が床や地面に着いていると、左足は床や地面から離れています。左足が床や地面に着いているときはその反対です。この動作を繰り返すことで歩けるわけです。

このとき必要な力は足を動かす筋力とバランス能力です。ロボットのように足を動かせてもバランスを取れないと、体幹が不安定になり、姿勢が崩れて、足元のわずかな凸凹でもつまずいたり転びやすくなります。

ですから、歩く動作を安定させるには体幹を安定させ、正しい姿勢を維持することがとても重要なのです。

一般に体幹と呼ばれているのは、上半身のうち「肩から骨盤まで」の部分のことです。さらに体幹は、胸骨と背骨でおおわれている上の胸部と、その背骨のほかは骨に囲まれていない下の腹部に分かれます。

体幹を安定させるには、とくに体幹下部のお腹から骨盤にかけて存在する筋肉群(本書ではこれを体幹筋と呼んでいます)が大切です。体幹筋は骨盤周辺から太腿にかけての筋肉とも密接につながっています。

じつは加齢とともに姿勢が崩れるいちばんの原因は体幹筋が衰えるからです。ところが、この筋肉は体の内部にあって手足の筋肉ほど意識することが少ないため、衰えても知らないまま過ごしていることが多いのです。それがはっきり現われるのが、姿勢が崩れることです。

日本人の高齢者でいちばん多いのが、背中が丸くなり頭が前にせり出す猫背でお腹が前に突き出ている反り腰の姿勢です(19頁参照)。こんな姿勢では、足腰の動きが悪くなり、バランス感覚も低下します。その結果、つまずいたり転びやすくなるのです。

ですから、転倒を防ぐには、下半身の筋力を鍛えるだけでなく、体幹筋を鍛えることが重要です。それによって、姿勢の崩れが修正され、姿勢がよくなります。「お年の割に姿勢がピンと伸びていて、いいですね」と言われたら嬉しいですよね。

体幹筋が強くなり姿勢がよくなると、体幹が安定して手足の動きがよくなります。すり足も改善され、スムーズに歩けるようになります。

1日10分で簡単に体幹筋づくりができる

そこで、本書では、高齢化による「つまずく、転ぶ」対策として、1日10分で簡単にできる体幹筋づくりのための体操をイラスト解説入りで紹介します。

こんな体操でいいのと思われるくらい簡単にできるものばかりですので、ぜひ毎日の生活に取り入れてみてください。

最後に勇気の出るお話を紹介します。それは、あの三浦雄一郎さんが80歳で成し遂げた快挙です。私も、テレビ番組で同席したことがあります。60歳からはじめても、つまずかない、転ばない体づくりができる、寝たきりにならず人生をまっとうできる、という自信を日本の高齢者に示してくれています。

三浦雄一郎さんは、80歳で3度目のエベレスト登頂に成功し、話題を集めました。この挑戦を決めたのは、なんと、75歳で2度目に成功した直後だったそうです。

世の中には、エベレスト登頂どころか、その麓にすら行ったこともない人がほとんどでしょう。しかも、普通に歩くことすら困難を感じる人が多い80歳になって、エベレストに登頂した三浦雄一郎さんは特別なのでしょうか。

じつは、50代前半で冒険家として世界各地の高峰の斜面をスキーで滑降するという記録を達成してしまった三浦さんは、その後、目標を失い、食生活も乱れたといいます。気づいたら身長が164センチなのに体重は85キロ以上もあり、血圧は200近くまで上がるという健康状態でした。とても70歳でエベレスト登頂に挑戦するような体ではなかったのです。

このまま人生を終わってはいけないと65歳のときに一念発起し、5年後の70歳でエベレストに登頂しようと決意して、さっそく体の鍛練をはじめました。ところが、500メートルそこらの札幌の藻岩山に登るのさえ息切れしたそうです。

エベレストのような山に登頂するには、途中で不用意につまずいたり、転んだりすることは即刻死につながります。長く険しい斜面を不用意に足を踏み外すことなく登ることが求められるのです。登山では「滑落死」という言葉もあるくらいです。

もちろん、往年は冒険家として活躍した三浦さんですから、私たち一般人とは体が違うでしょうが、それでも65歳で決意して、体づくりに取り組んだからこそ、高齢期を迎えた70歳、75歳、80歳と三度もエベレストに登頂するという快挙を成し遂げられたのです。

何歳からはじめても、その気になりさえすれば筋力づくりは可能なのです。あとは本書にある簡単な体操を1日10分続けるだけです。つまずかない、転ばない体づくりが誰にも十分可能であることを実感してください。

今よりも若返る新しい人生への扉がそこにあります。

目 次

もくじ・・・つまずく・転ぶで寝たきりにならない体幹筋づくり

はじめに

年を取ったからとあきめてしまうと体の劣えは加速

体幹筋の衰え、姿勢の崩れがつまずく、転ぶを招く

1日10分で簡単に体幹筋づくりができる

Ⅰ 姿勢の崩れが「つまずく、転ぶ」の直接原因

「つまずく、転ぶ」は体の姿勢の崩れから起こる

姿勢の崩れは体幹筋の衰えからはじまる

転倒から寝たきりになる直接のきっかけは骨折

骨粗しょう症が進むと、ちょっとした転倒でも骨折

転倒への不安感も寝たきりを早める

歯を失っても「つまずきやすくなる」

体幹筋を鍛えると体幹が安定する

1日たった10分で体幹筋をつくるメニュー

【小刻みブルブル体操】

【関節グルグル体操】

【ゆったり&あばれゴキブリ体操】

【お尻フリフリ体操】

Ⅱ 体幹筋を鍛える「らくらく体操」

転倒予防には「見えない筋肉」の強化が大切

体幹筋は複雑に入り組んでいる

腹横筋が弱まると内臓が下垂し反り腰に

腹横筋が強くなり腹圧が高まると体幹が安定

背骨のS字カーブによって重心を分散

傾いた骨盤も転倒を招く

【骨盤を閉じる体操】

【骨盤を開く体操】

体幹筋を鍛える「らくらく体操」

前後運動の体幹筋テスト

左右運動の体幹筋テスト

〈1〉前後運動の体幹筋を鍛える「らくらく体操」

1 体幹筋を伸ばす体操

①お尻・腰/②股関節・お尻/③お尻・お腹

2 体幹筋を鍛える体操

①背中からお尻・脚裏(ハムストリング)/②股関節周辺

〈2〉左右運動の体幹筋を鍛える「らくらく体操」

1 体幹筋を伸ばす体操

①お尻側面/②股関節から脇腹

2 体幹筋を鍛える体操

①股関節・お尻

〈3〉体幹筋を全体的に鍛える「らくらく体操」

1 体幹筋を伸ばす体操

①腰周辺全体/②体側面全体

2 体幹筋を鍛える体操

①背中から太腿にかけて/②腹部から太腿にかけて/③体幹筋全体/④究極の体操

Ⅲ 猫背と股関節を改善する体操

猫背になると実年齢より老けて見える

猫背の悪影響は姿勢だけにとどまらない

猫背の解消につながる遊び

【ゴロゴロ転がし】

【ダチョウ歩き】

【背伸び体操】

股関節の動きの低下も転倒リスクを高める

股関節周辺の筋肉を鍛える

しゃがむ、歩くでも股関節の筋肉は鍛えられる

朝起きがけ、夜寝る前にできる股関節のための簡単体操

【仰向けカエル泳ぎ】

【腹ばいカエル泳ぎ】

【両膝横倒し体操】

【片脚横倒し体操】

【体幹ねじり体操】

【股関節屈伸体操】

腰割りで股関節を鍛えよう

【腰割り体操】

【浅い腰割り体操】

【床に座って行なう腰割り体操】

Ⅳ 姿勢の崩れタイプ別体操

典型は3タイプ

〈1〉全タイプ共通の体操

【イチロー体操】

【王様体操】

【フラメンコ体操】

【ロボット背伸ばし体操】

〈2〉「猫背+反り腰タイプ」向き体操

【猫の背伸ばし体操】

【ねじり腕伸ばし体操】

【ヨーイドン体操】

【お尻上下体操】

【起き上がり小法師体操】

【女王体操】

〈3〉「平背タイプ」向き体操

【脱力ゴロ寝体操】

【腿裏グリグリ体操】

【お尻グリグリ体操】

【中腰腕組み体操】

【L字体操】

〈4〉「ウエスト傾きタイプ」向き体操

【脚だけボルト選手体操】

【寝そべりマーメイド体操】

付記 転倒を防ぐ環境づくり

よく指摘されること

環境面の転倒防止策に潜む落とし穴